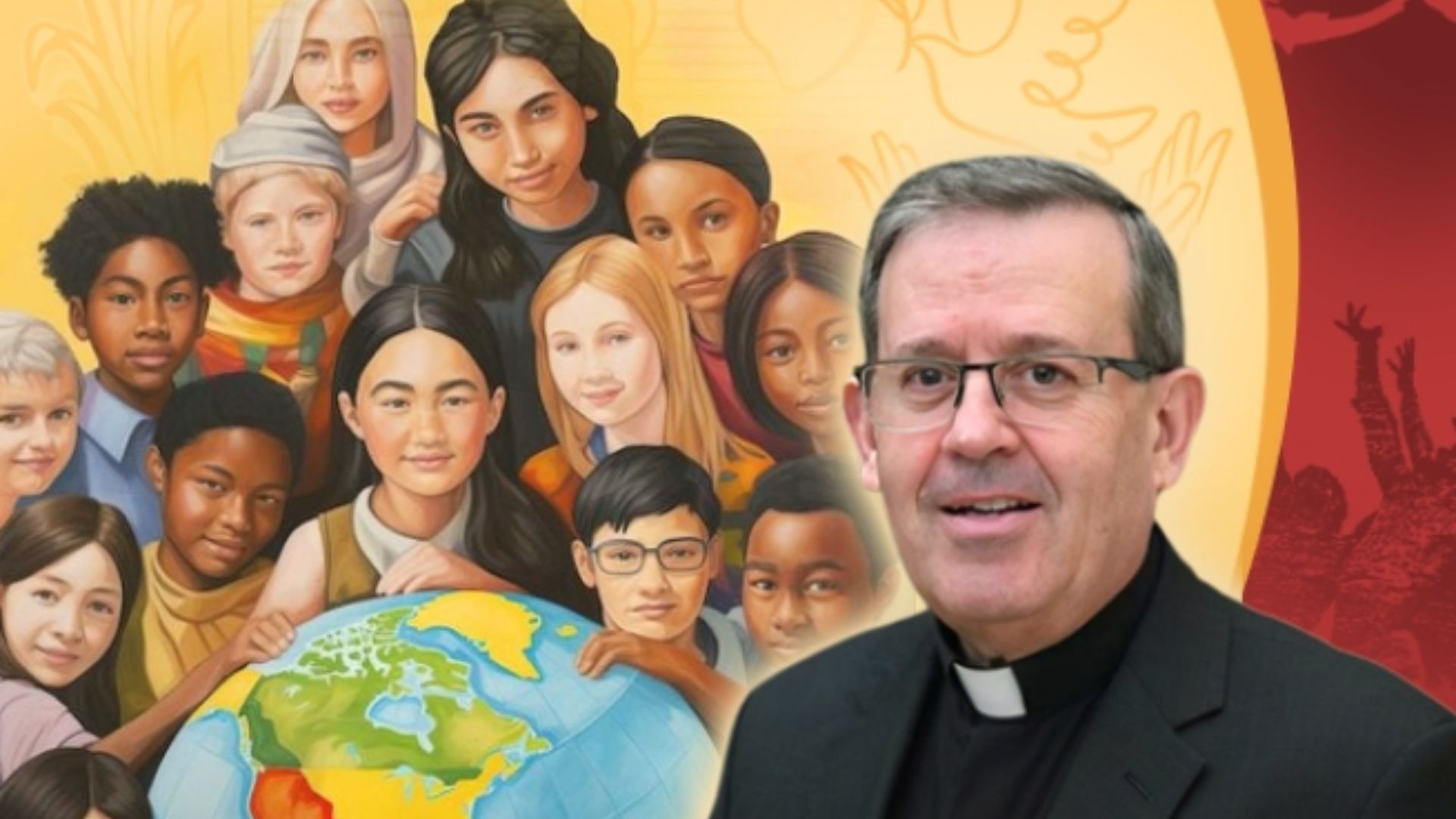

Lo scorso 25 marzo il Capitolo Generale dei Salesiani di Don Bosco ha eletto come nuovo Rettor Maggiore il maltese Don Fabio Attard. In quest’intervista, concessa alla rivista salesiana Vida Nueva, l’XI Successore di Don Bosco parla a tutto campo sulle principali sfide attuali per la Congregazione.

Quali sfide le ha consegnato il Capitolo Generale che l’ha eletta?

Senza dubbio, credo che la sfida più grande che abbiamo sia l’identità, ma non solo come salesiani, ma è la sfida di tutta la Chiesa. In una società frammentata, dove sembra non esserci unità, affrontare la questione dell’identità apre opportunità uniche per comprendere la realtà e ciò che siamo chiamati ad essere e ad offrire. Chi ha chiara la sua identità può stabilire un dialogo dinamico con una realtà che interroga la propria spiritualità. Noi salesiani, nel contemplare Don Bosco, diciamo che viveva la grazia dell’unità, cioè che era un uomo profondamente umano e profondamente santo, che viveva una spiritualità incarnata. Vivere così ci aiuta a leggere e rispondere alle sfide che abbiamo. Il capitolo è stato un appello affinché il nostro essere “appassionati di Gesù Cristo” e “appassionati dei giovani” camminino insieme, in un mondo in cui c’è una percezione diversa della fede di fronte al passato, ma dove non cambia la sete di senso, la sete della spiritualità delle persone. Don Bosco ci ha insegnato che tutti, specialmente i giovani, hanno un punto accessibile al bene, anche se a volte può essere molto nascosto dalle loro esperienze negative.

Il messaggio che Papa Francesco ha inviato al capitolo, oltre all’identità, segnalava la sfida dell’interculturalità. Come si può vivere questo in una delle Congregazioni più numerose al mondo?

Occorre infatti conciliare l’identità con l’interculturalità. Il nostro carisma viene dallo Spirito e questo parla all’umano e si traduce in categorie culturali; ugualmente al Vangelo, che quando incontra le culture è una sorgente di luce, che illumina, fa crescere, fa maturare il bene che c’è in essa. Così anche i nostri elementi propri, come il Sistema Preventivo, la carità pastorale con la sua intelligenza pedagogica, si fanno presenti in tutto il mondo e in tutte le culture. Abbiamo la responsabilità di sviluppare questo carisma che non è nostro, ma è l’azione dello spirito attraverso la figura di Don Bosco, che arriva a noi negli ambienti cristiani, ma anche agli altri, i non credenti o agli indifferenti. Ho constatato che quello salesiano è un carisma che supera le frontiere culturali. Ora, è una sfida per le comunità salesiane di varie parti del mondo trovare l’identità carismatica, viverla con gioia, con entusiasmo, e poterla offrire. Ma la multiculturalità è presente anche in molte aule delle scuole europee, dove ci sono alunni di 30 o 40 nazionalità in cui dobbiamo aiutare a scoprire le convergenze e aiutare a camminare insieme e a non creare ghetti separati. Questa è dunque un’esperienza multiculturale che circonda anche il carisma salesiano.

In questa realtà, come si vive la crisi vocazionale?

La crisi vocazionale è una questione importante che va letta anche dall’evoluzione stessa della cultura. La secolarizzazione ci ha mostrato che in un Europa pur culturalmente cristiana, non c’era necessariamente una scelta personale della fede: abbiamo avuto cristianità, ma non necessariamente cristiani. Questo ci deve far valorizzare la fede come decisione personale, che ci ha lasciato una minoranza quantitativamente piccola, ma qualitativamente creatrice. È la minoranza creativa di cui parlava Benedetto XVI. Sono le persone che hanno molto chiaro il richiamo, lo assumono con tutta la loro personalità. E, sul tema vocazionale, come diceva anni fa il Cardinale André Vingt-Trois di Parigi, il rapporto tra vocazioni e praticanti rimane lo stesso: prima di 100 persone praticanti uscivano 10 vocazioni, ora di dieci ne abbiamo una. Al di là di questo, il Vaticano II ci ha spinto a vedere la Chiesa come una comunità credente dove ognuno ha la sua responsabilità, sente l’impegno che deve vivere. Per questo abbiamo un impegno laicale che prima non c’era, con persone con una conoscenza del carisma molto profonda e il desiderio di vivere la loro missione con tutta la forza. Questo ci obbliga a vedere come nei processi pastorali non debbano esserci prodotti da vendere, ma esperienze da proporre. Inoltre, in Europa si sta verificando un aumento dei battesimi di adulti. Come diceva Papa Francesco non siamo solo in un cambiamento d’epoca ma in un’epoca di cambiamenti in cui le chiavi interpretative che abbiamo avuto ieri, oggi non funzionano. Ed è qui che dobbiamo continuare ad aprire le porte e offrire opportunità.

Missione di guerra

Sin dai suoi primi interventi pubblici, ha subito pensato ai salesiani in territori di guerra. Qual è la testimonianza di questi fratelli?

L’aumento della violenza non è solo un fenomeno sociologico in crescita. Ora come superiore ho una responsabilità molto più forte con questi fratelli, che sono molti, e che vivono in mezzo a conflitti, guerre, terrorismo o violenza di bande. Quando parlo con loro mi dicono: “Noi non abbiamo bisogno di niente, ti chiediamo solo che la congregazione continui ad accompagnarci perché abbiamo bisogno dell’affetto, dell’accompagnamento, della preghiera. La vicinanza umana e spirituale è ciò di cui abbiamo bisogno, perché non pensiamo a ritirarci”. Questi testimoni nel campo pastorale sono i moderni martiri. Fin dal primo momento i salesiani in Ucraina hanno avuto chiaro che la Congregazione è lì per lavorare per i giovani, soprattutto quando ci sono difficoltà, e per farlo con creatività pastorale, per rispondere alle nuove richieste come l’accompagnamento psicologico o l’accoglienza di chi non ha dove dormire e mangiare perché ha perso la sua famiglia.

Come percepisce questa responsabilità?

Sapendo che posso fare poco materialmente parlando, mi sforzo in questo senso della vicinanza, della fraternità, della preghiera continua e dell’interessamento personale. Sono piccoli segni, ma che sono eloquenti, non fanno rumore ma lasciano un forte impatto, perché escono dal profondo del cuore e arrivano lì. Mantengo il contatto con questi fratelli e so che quando hanno bisogno di me possono chiamarmi perché ora per quelle persone non sono solo Fabio, sono il Successore di Don Bosco. E poi c’è un altro accompagnamento più diretto da parte delle stesse Ispettorie.

Come si vede quando pensa che non è tanto successore del Cardinale Fernández Artime, ma di Don Bosco? Quale esigenza personale le suscita?

Quando sono stato eletto ho potuto fare una foto davanti all’altare di Don Bosco insieme ai miei due predecessori – Don Pascual Chávez e il Card. Ángel Fernández Artime. Per me è stato un bel momento, stare con coloro che io chiamo ancora “Rettore Maggiore”, e loro ora chiamano me allo stesso modo. Per questo sento non solo che c’è unità, ma che viviamo lo stesso amore. È qualcosa di semplice, ma lo sento come molto grande. Ho ancora bisogno di tempo per abituarmi all’idea di questa missione che trascende gli elementi umani. Io farò quello che posso e chiedo ai confratelli di pregare perché lasci che il Signore lavori in me e attraverso di me.

Tornando al momento della loro elezione, cosa può implicare che i capitolari abbiano eletto fuori dall’assemblea capitolare il nuovo Superiore Generale?

È stata davvero una sorpresa questa elezione con così tanti chilometri in mezzo. Sono arrivato ad un momento della mia vita in cui non mi lascio impressionare facilmente, ma non riesco a spiegarlo cosa ho provato quando ho ricevuto la chiamata dal Capitolo. Nel viaggio da Roma a Torino stavo pensando a quello che mi chiedeva il Signore attraverso i miei confratelli. Ma mi sento amato, accompagnato e ritengo che i capitolari abbiano avuto una grande libertà nella scelta e nel condividere le situazioni di cui la Congregazione ha bisogno. Può anche darsi che ci troviamo in un momento nuovo, per continuare ad approfondire il discernimento, in sintonia con la sinodalità, per continuare a fare la riflessione in ascolto dello Spirito. Un ascolto e un discernimento, quello della metodologia impiegata nel capitolo in sintonia con l’ultimo sinodo, che devono seguire come paradigma di governo. Già da anni abbiamo una piattaforma di sinodalità salesiana, quale è la comunità educativa pastorale, che riunisce i salesiani insieme a tutti i protagonisti della missione. Per noi “Pastorale” vuol sempre il “Progetto Educativo Pastorale”.

Al Capitolo è stato compiuto un “passaggio storico” con l’approvazione ad experimentum che i salesiani laici – i cosiddetti coadiutori nella propria terminologia – possano essere Direttori. Può essere, questa, una testimonianza di sinodalità?

Se guardiamo a Don Bosco, che aveva uno sguardo molto profondo su questo tema, egli voleva dei salesiani esterni. Ora abbiamo recuperato questo tema che Papa Francesco ci ha posto davanti. Abbiamo tutta una tradizione che pone accanto al governo la dimensione sacerdotale e questo ha generato una grande diversità di opinioni che ci serviranno per continuare a riflettere nei prossimi sei anni. Sta cambiando anche il senso stesso della comunità e noi abbiamo comunità educative pastorali tali per cui in alcuni contesti ci sono persone di diverse credenze che si sintonizzano con il progetto di Don Bosco. Attraverso l’esperienza leggeremo, interpreteremo gradualmente e infine accompagneremo questa possibilità che i coadiutori possano essere superiori di comunità.

Il capitolo si è concluso con un pellegrinaggio giubilare. Ci sono motivi di speranza nei giovani di oggi?

È stato provvidenziale perché, inizialmente, il capitolo si sarebbe dovuto celebrare nel 2026. Noi Salesiani ci caratterizziamo per trovare una via d’uscita quando ci troviamo in situazioni di emergenza. Il documento finale è molto positivo e siamo stati permeati da questo invito alla speranza costituito dal Giubileo. Inoltre, quest’anno noi Salesiani celebriamo il 150° anniversario dell’invio della prima Spedizione Missionaria di Don Bosco e contempliamo che ci sono ancora molte frontiere aperte. La speranza non è aspettare ciò che non esiste più, è la tensione del “già è non ancora”, che esprime che nella misura in cui noi ci troviamo radicati in quello che c’è, dobbiamo arrivare a guardare il futuro senza perderci, perché il futuro lo aspettiamo con la stessa gioia che abbiamo visto nel presente. Questo fa parte della saggezza dell’educatore, che in un ragazzo di 15 anni ha la capacità di vedere l’adulto di 30; e questo bisogna trasmetterlo ai giovani, piantare in loro i semi di una speranza oggi, perché sono un terreno fertile, se però gli offriamo uno sguardo di futuro a partire da quello che c’è già adesso, affinché sente di avere una potenzialità enorme. Questo è vivere la carità pastorale e farlo con intelligenza pedagogica.